边关“汛”影丨马关:共建理事会聚合力 防汛救灾“同舟共济”渡难关

受台风“桦加沙”“博罗依”叠加影响,马关县境内持续降雨,道路、房屋等不同程度受灾。马关县各级村级共建理事会积极行动,有效激活群众自治力量,推动防汛救灾从“干部干、群众看”转向“干群同心、共克时艰”,在实战中彰显了基层组织引领下的群众自治优势,为守护群众生命财产安全筑起了坚实防线。

马白镇积极发挥共建理事会基层纽带作用,临时成立预警宣传、隐患排查、安全转移、灾后救援专业小组,以“群众主体、引导在先”为原则,全面构建起“主动预防、有序转移、合力重建”的防灾减灾新格局。

当好“前哨员”,构建村社预警防护网络。共建理事会主动扛起汛前预警责任,积极带动党员群众变“被动防汛”为“主动预防”。预警宣传小组线上依托应急广播、微信群、大喇叭、敲门行动等推送台风动态、降雨预警,每个小组累计发布提示50余条;发动党员、群众分片包户宣传,开展“逐户拍门、逐人确认”的敲门行动,发放避险告知书700余份,形成“理事会领头、群众齐参与”的预警宣传格局,确保预警信息不漏一户、不落一人。隐患排查小组带头开展“拉网式”巡查,对村组内的房前屋后陡坡、危险墙体等进行排查,详细记录异常情况。目前18个村(社区)共建理事会共排查出道路塌方、地面沉降、土体松动等120余处,设置彩旗警戒线1100余米、警示标语9个。

当好“护航员”,筑牢群众转移安置防线。建立“群众参与、精准管控”转移机制,安全转移小组积极发动群众担任“网格员”,对地质灾害点、河边等6类重点区域实行“一对一”预警叫应,依托“敲门行动”对“老孕幼残”等重点标记,落实“日访”制度,实行“一对一”转移帮扶。组织群众参与摸排登记,对村组内的群众进行分类标记,群策群力制定“分类转移、梯次安置”方案。小组成员积极发挥带头示范作用,配合镇村工作人员,积极引导群众有序转移,通过投亲靠友、集中安置等方式妥善避险。同时,主动参与安置点值守,帮助发放生活物资,实现“转移有秩序、安置有温度”的良好局面。汛期以来,8个村的共建小组共协助转移群众42户125人。

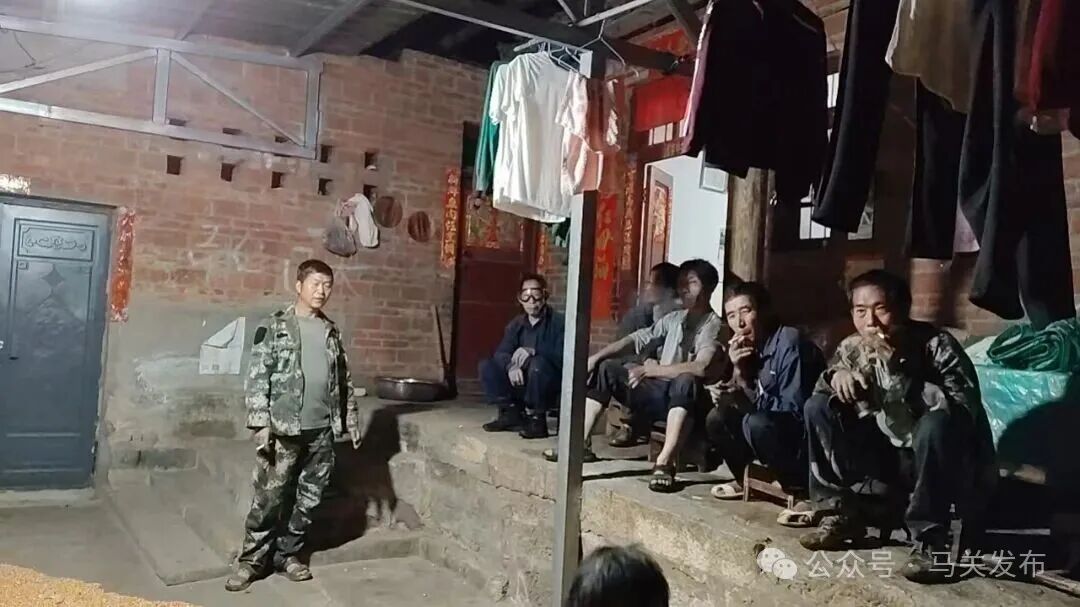

当好“突击员”,凝聚灾后重建核心力量。面对多条乡村道路塌方、淤泥堆积、树木倒伏,交通中断导致群众生产生活受阻的情况,共建理事会立即吹响抢险“集结号”,组建灾后救援小组,率先奔赴清障一线。充分激发群众自救互救热情,老党员指挥秩序,青壮劳力清运落石树木,妇女群众清扫淤泥,带动群众400余人次主动参与,形成“男女老少齐上阵”的火热场面。针对严重塌方路段,协调挖掘机、装载机等大型机械18台次,组织群众配合作业,成功疏通7条自然村路段,恢复供电设施6处、供水设施2处。

此次防汛减灾行动,共建理事会全程主动作为,既当好“组织者”又做好“带头人”,有效激活群众内生动力。下一步,马白镇将进一步完善共建理事会引导群众、发动群众的工作机制,持续提升基层应急处置能力,为建设平安马白、幸福马白注入源源不断的群众力量。

(通讯员:牛兴旭、肖霖)

2025年9月30日上午,八寨镇八寨社区大上坡村局部山体发生垮方,造成上三家至大上坡路段严重堵塞,村民出行中断,生产生活受到影响。灾情发生后,村小组共建理事会迅速响应,主动作为,在凝聚群众、协调资源、解决难题中展现了核心价值。

一是快速响应,凝聚自救力量。灾情就是命令,理事会5名成员第一时间赶赴现场勘察,随即通过微信群、村级广播及上门动员等方式,广泛发动在村党员、青壮年村民的力量。理事带头、党员率先、群众响应,迅速组建起一支16人的应急抢险突击队,为快速清障提供了人力保障。二是科学施策,保障自救资源。面对突然垮塌的土方,理事会在保障队伍自身安全的前提下,积极发挥村民的“农活”经验优势,统筹分配村民自有的铁锹、锄头等工具,保障清障工作安全有序推进。三是高效协调,解决实际困难。清障过程中,理事会成员始终坚守一线,既当指挥员又当战斗员,大家穿上雨衣、拿起铁锹齐心协力一起干。经过近2小时的连续奋战,成功清理垮方土石,抢通生命通道,解决了村民“出行难”的燃眉之急,赢得了群众的高度赞誉。

(来源: 欧永玖)

9月29日,台风“桦加沙”影响尚未消退,“博罗依”又接踵而至,大栗树乡遭遇短时强降雨袭击。短时间内,全乡各村险情频发,部分道路损毁中断、山体出现滑坡塌方、成片农田被洪水淹没,加之恰逢国庆长假前夕,人员流动大、防范难度高,防汛救灾形势异常严峻。面对这场“大考”,大栗树乡依托覆盖全乡村级共建理事会,有效激活群众自治力量,推动防汛救灾从“干部干、群众看”转向“干群同心、共克时艰”,在实战中彰显了基层组织引领下的群众自治优势,为守护群众生命财产安全筑起了坚实防线。

理事会搭台:架起“乡-村-户”联动桥梁,激活基层自治“神经末梢”。此次防汛救灾中,大栗树乡12个共建理事会充分发挥“贴近群众、熟悉情况”的本土优势,迅速搭建起“乡级统筹指挥—村级理事会落实—群众广泛参与”的三级联动体系,让防汛指令精准传递、群众需求快速响应。以大倮者大秧田冲为例,该村地势低洼,每逢强降雨便极易沦为洪涝灾害高发区域。此次汛情中,大倮者村共建理事会充分发挥群众“本土优势”,通过“熟人网络+需求回应”的创新模式,有效激活群众参与热情,推动防汛工作从“要我干”的被动响应,转变为“我要干”的主动作为,构建起全民参与、协同发力的灾后自救格局。一方面,共建理事会通过应急广播循环播报、村民微信群实时推送、入户发放明白卡等方式,高频次发布禁耕禁行、转移避险等预警信息,确保160户防汛重点户“人人知风险、户户明要求”;另一方面,针对群众关切的“何时转、怎么转、转到哪”等问题,理事会成员化身“政策翻译官”,用“方言土话”解读防汛政策,将“官方要求”转化为“群众听得懂的话”,推动防汛宣传从“单向灌输”变为“双向互动”。

群众唱戏:从“要我防”到“我要防”,激发内生动力“主动作为”。共建理事会的核心价值,在于唤醒群众“自防自救”的主体意识,推动防汛救灾从“被动响应”转向“主动参与”。大秧田冲村理事会通过“熟人网络+情感共鸣”的工作方法,成功扭转部分群众的消极心态,让“旁观者”变身“主人翁”。面对不愿离开老房的高龄老人,理事会成员摒弃生硬说教,采用“唠家常”的亲切方式,耐心讲解滞留老房的安全风险,用真情打动老人配合转移;针对部分农户急于抢收田间作物的诉求,理事会主动协调邻里互帮互助,在保障安全的前提下协助抢收,既解决了农户的后顾之忧,又确保了转移工作有序推进。最终,在暴雨来临前,14户位于隐患点的农户全部安全转移,实现了“零人员伤亡”的防汛目标。

资源整合:从“碎片化”到“一体化”,凝聚救灾合力“精准赋能”。防汛救灾既要“人防”,更要“物防”“技防”。共建理事会充分发挥“资源枢纽”作用,统筹整合人力、物力、信息资源,实现防汛救灾效能最大化。在人力部署上,共建理事会建立“24小时动态巡查”机制,白天,组织村两委干部、驻村工作队分片包干,对全村河道、低洼地段、地质灾害点开展拉网式排查;夜晚,重点盯防地质灾害点、低洼地段等关键区域,每2小时监测,党员志愿者、网格员对34户低洼民房实行“一对一”盯守,确保险情“早发现、早报告、早处置”。在物资保障上,共建理事会一方面及时向乡防汛指挥部反馈一线需求,推动应急帐篷、抽水泵、照明设备等救援力量向重点区域倾斜;另一方面,严格按照“精准投放、按需分配“原则,将救灾物资精准送到受灾村民手中,切实解决受灾群众的基本生活需求。

从防汛救灾的紧急应对,到后续清淤重建的有序推进,大栗树乡共建理事会用实际行动证明:基层组织的力量,从不取决于规模大小,而在于能否真正扎根群众、倾听民声,能否有效激活民力、凝聚共识。当群众被充分组织起来,当各类资源实现高效整合,防汛救灾中的难题便能被精准破解,基层防汛的“铜墙铁壁”也必将愈发坚固。

(通讯员:欧阳丞航 )

二审:王开敏

终审:王成敏

新闻热线:0876——7133230